イメージの裏切りの現代性

世の中には、多種多様なフェイクニュースが溢れている。情報化社会になればなるほど、必然的にフェイクも増える。イメージ操作や情報内容の嘘だけでなく、最近ではディープフェイクやフェイクフェイス(実在しない人間の顔画像を生成する技術)など、テクノロジーを使った映像の嘘の度合いも日々過激化している。

しかし、そもそもメディアで流れるような「情報」というものの本質が「フェイク」である、ということは、ベルギー出身の代表的なシュルレアリスムの画家ルネ・マグリットが1929年に発表した『イメージの裏切り』という作品で問題提起されている。

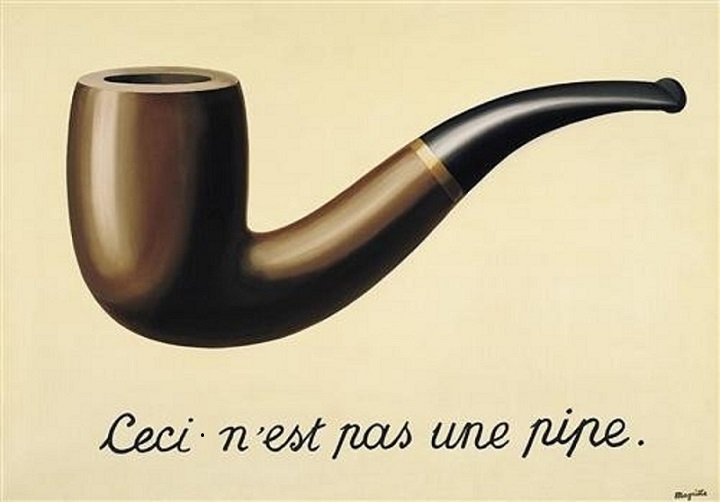

ルネ・マグリット『イメージの裏切り』 1929年

ルネ・マグリットが30歳のときに描いた、彼の代表的な作品の一つである『イメージの裏切り』では、油彩でパイプの絵が描かれ、パイプの下に、「Ceci n’est pas une pipe(これはパイプではない)」と記載されている。パイプの絵の下には、「これはパイプではない」という絵の内容と矛盾する文言がある。作品の前に立っている観賞者は、どういった意味なのか疑問を抱き、あるいは、どう考えてもパイプだろう、と憤慨するかもしれない。

しかし、冷静になって考えれば分かる通り、この絵に描かれているのは、パイプそのものではなく、「パイプのイメージ」であり、あくまで本物のパイプではない。言ってみれば、「フェイク」である。どれだけ写実的に、実際のパイプそっくりに描こうとも、「これはパイプではない」と言える。現実のパイプではなく、パイプのイメージなのだ。

マグリットは、この『イメージの裏切り』について、次のようにコメントを残している。

かの有名なパイプ。こいつのおかげでどれだけいろんな連中から非難されてきたことだろうか。でも、私のこのパイプに、タバコを詰めることができるかね。できやしない。これは単なる表現だよ、違うかね。だから、もし私がこの絵に〈これはパイプだ〉と書き込んでいたら、私は嘘をついたことになったはずだ。

マグリットの『イメージの裏切り』というアートによる問題提起は、情報化社会に於けるニュースやドキュメンタリー映画などにも当てはまる。現実だと言っても、厳密には偽物やイメージであり、これが絶対に正しい、という驕りにも危険性が伴う。パイプの絵を前にして、「これはパイプである」と断言する世界の先にもまた、深い闇は広がっている。

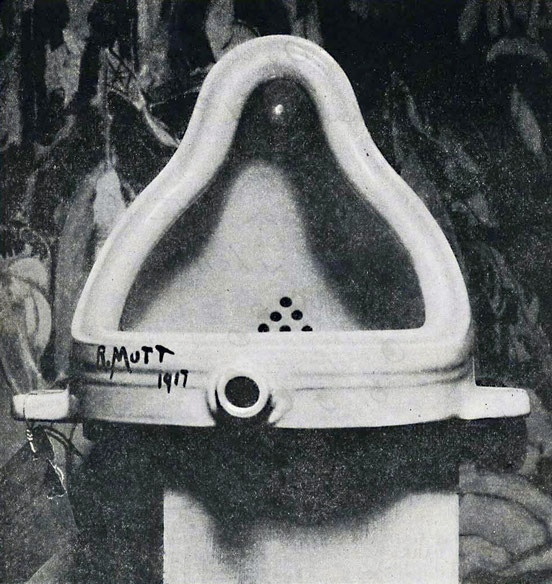

マグリットによる絵や、映像作品だけでなく、「言葉」もまた、現実との結びつきのなかで、厳密に言えば「嘘」と言えるかもしれない。そのことを表現したシュルレアリスムの作品に、『イメージの裏切り』の10年ほど前に発表された、マルセル・デュシャンの『泉』(1917年)がある。デュシャンは、男性用小便器に、『泉』と名付け、「作品」とした。

マルセル・デュシャン『泉』 1917年

デュシャンは、便器を選び、便器という本来の用途や意味を剥奪し、『泉』という別の名前をつけることで、新しい思考を提案する。マグリットの『イメージの裏切り』では、現実と絵(イメージ)の結びつきの問題だったが、この『泉』も、現実と言葉(イメージ)の結びつきを揺るがすことが、一つのアートとして示されている。

今後、ますます、情報が増え、イメージで溢れ、フェイクによって「現実」が侵食されていく。メタバースというのも、ある種のフェイクワールドと言ってもよいかもしれない。果たして、全てがフェイクとなった世界では、「現実」とは一体どういう扱いになっていくのだろう。マグリットは、パイプの絵の下に、「これはパイプではない」と言って現実に揺さぶりをかけたが、こうしたアート自体、成り立たなくなっていくのだろうか。

その兆候は、「これはパイプではない」と言われ、「どう見てもパイプだろ!」と混乱したときから、すでに始まっていたのかもしれない。